5

5

-

5

Wasserstoff für die Stahlindustrie?

-

Die Zeit drängt..

Zur Erreichung der Klimaziele in Europa und Deutschland ist eine Dekarbonisierung sämtlicher Sektoren erforderlich – dies umfasst die Bereiche Energie, Industrie, Verkehr, Wärme und Landwirtschaft. Diese Transformation erfolgt durch den Einsatz regenerativer Energieträger und wird als ökologisches Modernisierungsprojekt innerhalb der bestehenden ökonomischen Strukturen und Logiken umgesetzt. Hierfür sind drei zentrale Maßnahmen erforderlich: eine Beschleunigung beim Ausbau Erneuerbarer Energien, eine Steigerung der Energieeffizienz sowie der Ausstieg aus fossilen Energieträgern.

Wasserstoff: ein knappes Gut

Wasserstofftechnologien – umfassend Techniken zur Herstellung, Speicherung und Nutzung von Wasserstoff – nehmen neben erneuerbaren Energien eine zentrale Rolle beim ökologischen Umbau der Wirtschaft ein. Als Hoffnungsträger gilt Wasserstoff, da das Gas mittels erneuerbarer Energien klimaneutral produziert, transportiert und gespeichert werden kann und sowohl für die Stahlproduktion als auch in vielen weiteren Bereichen einsetzbar ist. Grüner Wasserstoff stellt einen wichtigen Baustein für die Transformation CO2-intensiver Verfahren in den Bereichen Industrie, Energie, Verkehr und Wärme dar, bleibt jedoch auf absehbare Zeit gegenüber fossilem Wasserstoff und Erdgas wirtschaftlich nicht wettbewerbsfähig. Die grüne Wasserstoffwirtschaft befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Obwohl perspektivisch ein hoher Bedarf an grünem Wasserstoff prognostiziert wird, ist dieser gegenwärtig de facto kaum vorhanden. Zugleich besteht ein erheblicher Zeitdruck bei der Bereitstellung, um ambitionierte Transformationsprojekte nicht zu gefährden.

Die unsichere Bedarfsdeckung hat in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen Zuspitzung der Debatte um potenzielle Anwendungsfelder für Wasserstoff geführt: Auf den anfänglichen Hype um Wasserstoff – quasi als „Allrounder-Molekül" zur Dekarbonisierung verschiedener Bereiche, einschließlich PKWs – folgte eine „Champagner"-Debatte, welche die Knappheit und den kostbaren Charakter von grünem Wasserstoff betonte. Inzwischen herrscht in der Wissenschaft weitgehender Konsens darüber, dass Wasserstoff vorrangig in jenen Bereichen eingesetzt werden sollte, die sich nicht oder nur sehr schwer durch erneuerbaren Strom elektrifizieren lassen. Für die Stahlindustrie erweist sich dabei die CO2-Vermeidung durch Wasserstoffeinsatz (25t CO2-Reduktion pro Tonne grünem Wasserstoff) im Vergleich zu anderen Branchen als besonders effektiv.

Wasserstoff für die Stahlindustrie

Innerhalb der Industriesektoren lastet der stärkste Transformationsdruck auf der Stahlindustrie. Die bis 2045 angestrebte Reduktion von 68 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) im bundesdeutschen und europäischen Industriesektor sieht vor, dass 30 Prozent dieser Einsparungen von der Stahlbranche zu erbringen sind. Dies macht den Branchenumbau zum zentralen Dekarbonisierungshebel innerhalb der Industrie.

Eine besondere Komplexität ergibt sich daraus, dass die Stahlproduktion nicht direkt durch erneuerbare Energien elektrifiziert werden kann, weshalb die Branche zu einem grundlegenden Technologiewechsel gezwungen ist. Die CO2-intensive Hochofenroute mit Kokskohle – die Primärstahlproduktion – muss schrittweise durch Direktreduktionsanlagen ersetzt werden: mindestens 50 Prozent bis 2030 und knapp 70 Prozent bis 2045, wobei Wasserstoff als Hauptenergieträger und übergangsweise Erdgas zum Einsatz kommen sollen. Auch die Hochtemperaturprozesse der Sekundärstahlerzeugung über die Elektrolichtbogenofenroute auf Stahlschrottbasis sowie die Stahlverarbeitung erfordern perspektivisch eine Wasserstoffumstellung.

Lange Investitionszyklen in der Stahlbranche führen bereits heute zu erheblichen zusätzlichen Investitionskosten, während gleichzeitig weitreichende technologische und arbeitsorganisatorische Umstellungen erforderlich werden. Trotzdem scheint die Akzeptanz für den ökologischen Umbau sowohl bei den Konzern- und Werksleitungen als auch in den betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertretungen der Belegschaft hoch zu sein und tatsächlich wurden schon eine ganze Reihe von Transformationsprojekten für Direktreduktionsanlagen mit Wasserstoff angestoßen.

Dabei verläuft die ökologische Modernisierung der Stahlindustrie, so unsere Beobachtung, im Rahmen eines sich neu bildenden Transformationskorporatismus, getragen von einer Interessengemeinschaft aus Industriepolitik, Betriebsleitung und Beschäftigtenvertretung. Diese korporatistische Akteurskonstellation kann auf der besonderen Ausprägung deutscher industrieller Beziehung in der Montanindustrie (Montanmitbestimmung) und wieder belebter staatlicher Industriepolitik aufsetzen. Soll die umfassende Transformation gelingen, so argumentieren wir in Anlehnung an Mariana Mazzucato, erfordert das eine noch weitaus aktivere Rolle des Staates.

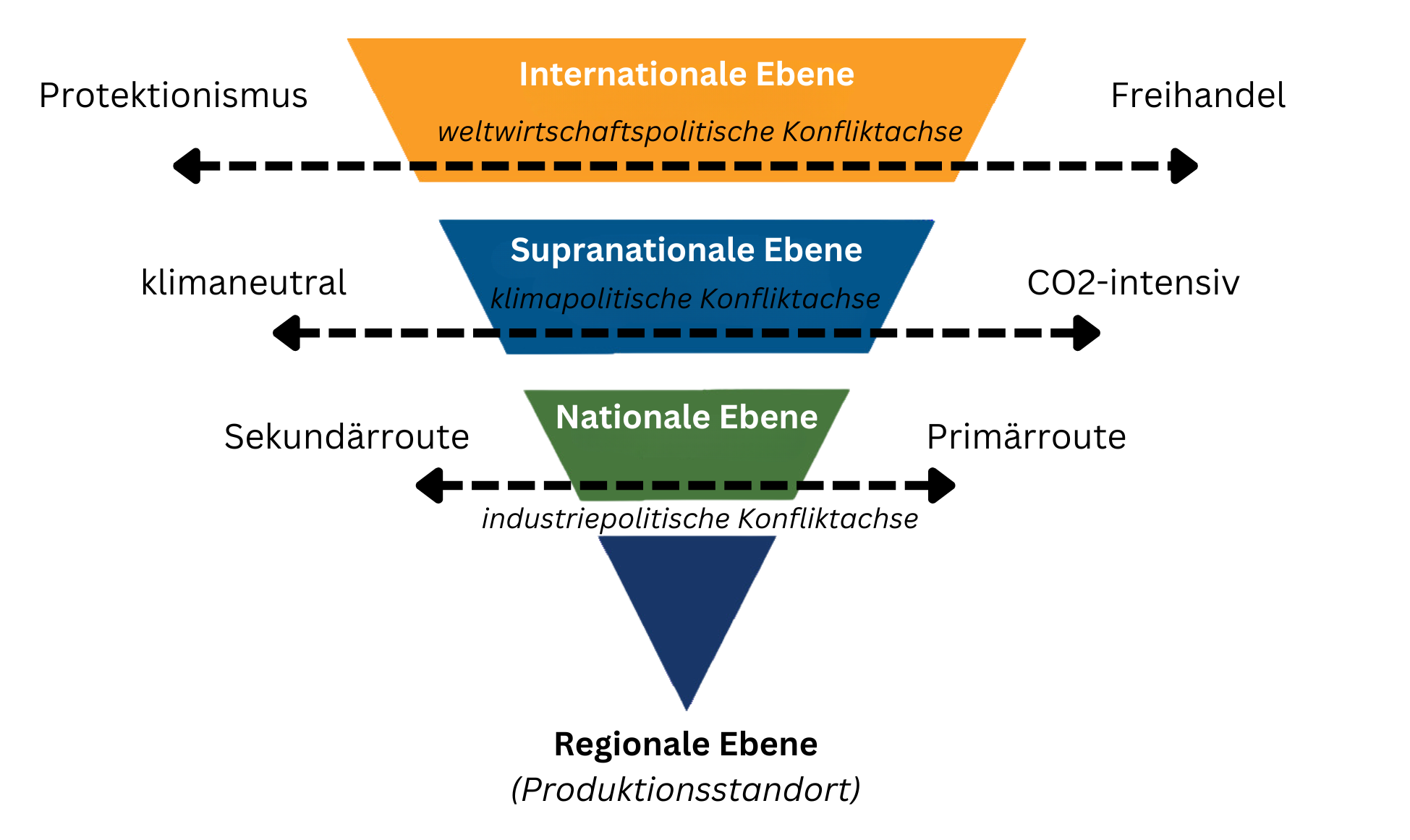

Konfliktachsen der sozial-ökologischen Transformation der deutschen Stahlindustrie im Mehrebenenmodell

Das korporatistische Arrangement zwischen Arbeit, Kapital und Staat zur Gestaltung der Transformation verläuft jedoch keineswegs konfliktfrei. Die Stahlbranche ist charakterisiert durch einen ausgeprägten globalen Wettbewerbsdruck, einen ökologischen Modernisierungsdruck auf Ebene der Europäischen Union sowie einen Verteilungskonflikt um das knappe Gut Wasserstoff und industriepolitische Maßnahmen auf nationaler Ebene. Aus diesen zentralen klima- und wirtschaftspolitischen Arenen lassen sich, so unsere These, drei unterschiedliche Konfliktachsen identifizieren: eine weltwirtschaftspolitische, eine klimatologische und eine industriepolitische Konfliktachse, von deren Bearbeitung der Erfolg einer sozial-ökologischen Transformation der Branche letztendlich abhängt. Die genannten Konfliktlinien verschärfen sich auf betrieblicher Ebene und entwickeln den spezifischen Transformationserfordernissen der Primär- und Sekundärstahlwerke entsprechend eigene Dynamiken.

Die Abbildung stellt diese Konfliktachsen auf den drei wesentlichen politischen Ebenen dar. Zur Erleichterung des Verständnisses wurden die Konfliktachsen den Ebenen zugeordnet, auf denen sie am häufigsten diskutiert werden. Dabei stehen sich auf jeder Konfliktachse die am weitesten voneinander entfernten möglichen wirtschaftlichen und politischen Handlungsoptionen gegenüber (beispielsweise klimaneutral vs. CO2-intensiv). Das Modell hat die Form einer umgekehrten Pyramide, um den Handlungsdruck auf der regionalen Ebene am Produktionsstandort zu verdeutlichen. Denn letztendlich müssen alle drei Konfliktachsen vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Betriebs und des Erhalts der Arbeitsplätze am jeweiligen Unternehmensstandort ausgehandelt werden. Dabei ist die erfolgreiche Bearbeitung dieser Konflikte im einzelnen Unternehmen letztendlich von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der sozial-ökologischen Transformation der gesamten Branche.

Die weltwirtschaftspolitische Konfliktachse wird nahezu ausschließlich auf internationaler Ebene verhandelt, wobei sich die beiden Pole Freihandel und Protektionismus gegenüberstehen. Charakterisiert ist diese vor allem durch Überkapazitäten auf dem Weltstahlmarkt. Aus deutscher Perspektive stehen sich die Europäische Union (EU) und große Volkswirtschaften wie beispielsweise die Volksrepublik China als konkurrierende Akteure gegenüber. Sie sind bemüht, den Bestand ihrer jeweiligen Produktionsstandorte zu sichern und verfolgen dabei unterschiedliche Strategien. Auf supranationaler Ebene wird vor allem die klimapolitische Konfliktachse bearbeitet, bei der sich die beiden Pole klimaneutral und CO2-intensiv gegenüberstehen. Bezogen auf die Transformation der deutschen Stahlindustrie ist dies die EU, auf deren Ebene die grundlegenden Entscheidungen auf dem Weg zur Klimaneutralität getroffen werden, wie beispielsweise durch das EU-Klimaschutzpaket „Fit for 55". Auf nationaler Ebene stehen sich die Primärroute und die Sekundärroute auf der industriepolitischen Konfliktachse gegenüber. Hier konkurrieren kleinere Werke, die häufig ausschließlich Stahlschrott verarbeiten, gegen größere Werke, die Stahl über die Hochofenroute erzeugen, um Absatzmärkte und politische Förderungen wie Subventionen.

Der Artikel im Sammelband

Der Artikel kann im Sammelband „Umkämpfte Transformation – Konflikte um den ökologischen und digitalen Wandel” von Dörre et al. (Hrsg.) nachgelesen werden, der im Juli 2025 erschienen ist. Hier erfolgt zunächst eine allgemeine Einführung in das Thema der Industrietransformation mit Wasserstoff (Kapitel 2). Anschließend werden die Konfliktlinien und Bearbeitungsmodi dargestellt, welche auf einer empirisch gestützten Branchenanalyse zur Stahlindustrie basieren (Kapitel 3). Sodann folgt eine explorative empirische Analyse auf Betriebsebene aus einer beschäftigtenorientierten Perspektive (Kapitel 4). Für beide Analysen wurden im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes h2-well Markthochlauf Experten- und Gruppeninterviews geführt, letztere jeweils in einem Stahlwerk der Primärstahlroute (Salzgitter Flachstahl GmbH) und einem Werk der Sekundärstahlroute (Stahlwerk Thüringen GmbH). Die jüngst angekündigten Kürzungswellen in der Branche werden abschließend im Fazit aufgegriffen und vor dem zuvor dargelegten Hintergrund eingeordnet (Kapitel 5).

Über das Buch

Der ökologische und digitale Wandel der Gesellschaft befindet sich gegenwärtig im vollen Gange – und ist doch umkämpft wie nie zuvor. Immer deutlicher treten manifeste Konflikte um die Verteilung der Kosten und Lasten der notwendigen Transformation auf den Plan, während gleichzeitig um die Richtung und Tiefe des Wandels gerungen wird. Mitunter drohen soziale Interessen gegen ökologische Anliegen ausgespielt zu werden – und vice versa. Zuletzt führte die unzureichende Berücksichtigung sozialer Anliegen verstärkt zu anti-ökologischen Haltungen und bedrohlichen Erfolgen rechter Parteien.

Die Beiträge des Sammelbandes, welche überwiegend aus der Forschung am Arbeitsbereich für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena hervorgehen, thematisieren diese Transformationskonflikte anhand unterschiedlicher Fallstudien. Ausgehend von konzeptuellen Beiträgen zu Transformation und Klasse, wird der umkämpfte ökologische und digitale Wandel in ausgewählten Branchen empirisch untersucht. Der Band schließt mit Vorschlägen zur demokratischen Bearbeitung der analysierten Konflikte aus (industrie-)politischer, gewerkschaftlicher und ökologischer Perspektive.

Das Buch kann hier erworben werden: Umkämpfte Transformation, ein Buch von Klaus Dörre, Steffen Liebig, Kim Lucht, Lennart Michaelis, Johanna Sittel - Campus Verlag

-