Einführung

Moderne Großkläranlagen, ausgestattet mit drei Reinigungsstufen (Rechenklärung, Vorklärung und biologischer Reinigung), filtern etwa 70% der im Wasser befindlichen Spurenstoffe heraus. Die übrigen 30% Spurenstoffe (Hormone, Medikamentenrückstände, Kosmetika) verbleiben im geklärten Wasser und werden abgeführt. Somit werden Hormone, Röntgenkontrastmittel, Medikamentenreste etc. in den Vorfluter eingeleitet und gelangen in den Wasserkreislauf.

Am 1. Januar 2025 ist die überarbeitete europäische Kommunale Abwasserrichtlinie (Richtlinie (EU) 2024/3019) in Kraft getreten. Die Mitgliedstaaten der EU müssen diese innerhalb von 30 Monaten in nationales Recht umsetzen. Mit den darin festgeschriebenen Maßnahmen soll ein besserer Schutz der Umwelt und Gesundheit erreicht werden.[1]

Laut der neuen kommunalen Abwasserrichtlinie (KARL) müssen alle Kläranlagen mit einer Kapazität von mehr als 150.000 Einwohnerwerten (EW) bis spätestens Ende 2045 schrittweise einer zusätzlichen vierten Reinigungsstufe ausgestattet werden. Bei kleineren Anlagen (zwischen 10.000 und 150.000 EW) wird im Rahmen eines risikobasierten Verfahrens geprüft, ob auch dort ein Ausbau notwendig ist. Auch hier ist ein gestufter Ausbau bis 2045 vorgesehen[2]..

Im Jahr 2022 fielen in Thüringen 163 Mio. m3 Abwasser an, die in 559 kommunalen Kläranlagen im dreistufigen System gereinigt wurden.[3] Somit werden hohe Mengen unbehandelter Spurenstoffe in den Wasserkreislauf entlassen, was wiederum negative Auswirkungen auf die Gewässerqualität im Freistaat nach zur Folge hat. Mit der Überarbeitung und Anpassung der kommunalen Abwasserrichtlinie sind Kläranlagen von 10.000 – 150.000 EW und mehr verpflichtet, im beschriebenen Zeitraum, die vierte Reinigungsstufe einzuführen.

Bereits in den 1980er Jahren wurden technische Verfahren für die vierte Reinigungsstufe entwickelt, welche prinzipiell Marktreife erreichten. Diese konnten sich jedoch aufgrund der geringen Wirtschaftlichkeit am Markt nicht durchsetzen. Die bekanntesten und wirksamsten Reinigungsverfahren sind die Ozonierung und der Einsatz von Aktivkohlefiltersystemen.

Während beim Einsatz von Ozon die Spurenstoffe aufgespalten werden, filtert die Aktivkohle das Wasser. Diese Filter müssen regelmäßig gereinigt bzw. ersetzt und die gefilterten Stoffe aufwändig entsorgt werden. Der Einsatz von Ozon ist wartungsärmer, setzt jedoch dauerhaften Energieeinsatz voraus.

PHO2ZON

Im Rahmen des Forschungsvorhabens PHO2ZON des HySON Instituts und der Bauhaus Universität, wurde ein neues Verfahren der Ozonbehandlung von Klärwasser in der Versuchskläranlage in Sonneberg-Heubisch erprobt. Ziel ist es, eine kostengünstige Alternative zu bestehenden kostenintensiven Prozessen zu entwickeln.

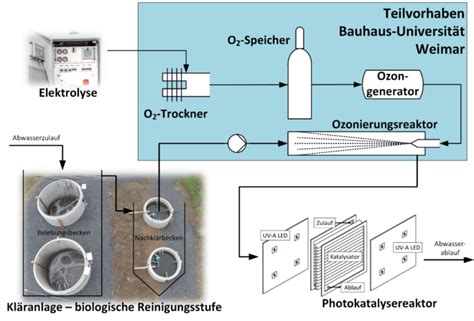

Dabei wurde untersucht wie Sauerstoff (O2), ein Nebenprodukt der Wasserstoffelektrolyse, zu Ozon (O3) umgewandelt und im Photokatalyseverfahren in Klärwerken angewendet werden kann (siehe Abbildung 1). Beim Photokalyseverfahren werden die Zerfallsprodukte aus der Ozonierung mit UV-Strahlung behandelt und weiter aufgespalten.

In Rahmen des h2well- Verbundprojektes wurden die Potenziale für Thüringen ermittelt. In welchen Thüringer Klärwerken ließe sich das PHO2ZON-Projekt anwenden und welcher Mehrwert ergibt sich hieraus?

Darstellung PHO2ZON-Methodik von HySON Bauhaus Universität Weimar

Abwasser in Thüringen

In Thüringen gibt es vier Anlagen, die für 150.000 EW und mehr ausgelegt sind, sowie 37 Anlagen, die für eine Einwohnerzahl von 10.000 - 150.000 EW installiert wurden.[4] Welche der 37 Kläranlagen bedenklich hohe Mikroschadstoffkonzentrationen aufweisen, konnte bisher nicht geklärt werden. Somit werden mindestens vier Anlagen die vierte Reinigungsstufe bis 2035 einführen und stehen somit vor der Herausforderung von erhöhten Investitions- und Betriebskosten.[5]

Hierzu gehören die Kläranlagen Kühnhausen (Erfurt), Gera, Gotha und Jena, welche zusammen einen Anteil von 0,71% an allen kommunalen Anlagen in Thüringen darstellen.

Diese 0,71% der Kläranlagen klären allerdings ca. 18,9% der Abwässer in Thüringen.

Durch den Einsatz der PHO2ZON-Methode, als vierte Reinigungsstufe, ist die Produktion von 70t – 264t Wasserstoff in den genannten Kläranlagen möglich.

Weil die Abwässer unterschiedliche Verschmutzungsgrade aufweisen, muss der Einsatz des Ozons angepasst werden. Die Dimensionierung des Elektrolyseurs erfolgt auf Grundlage des erwarteten Verschmutzungsgrades und der damit verbundenen maximal benötigten Ozonmenge. Fällt die Abwasserbelastung geringer aus und wird entsprechend weniger Ozon benötigt, kann der überschüssige Sauerstoff, analog zu konventionellen Elektrolyseuren, in die Atmosphäre abgegeben werden. Auf diese Weise lässt sich, unabhängig von den teils schwankenden Verschmutzungsgraden, eine konstante Produktionsmenge von etwa 70 bis 264 Tonnen Wasserstoff pro Jahr gewährleisten.

Aktuell konnten lediglich vier Kläranlagen ermittelt werden, die für die vierte Reinigungsstufe in Frage kommen. Weitere 30 Kläranlagen müssen in den nächsten 20 Jahren ihre technologischen Kapazitäten ausbauen, wenn sie das gereinigte Wasser zum Beispiel in Trinkwasser-Gebiete oder Badeseen einleiten.[6]

Neben den vier erwähnten Klärwerken bieten die Klärwerke in Weimar, Nordhausen, Eisenach/ Wartburgkreis und im Ilm-Kreis ebenfalls große Potenziale für die Produktion von Wasserstoff. In diesen Klärwerken werden ca. 21,3% der Thüringer Abwässer gereinigt. Mit dem Einsatz der PHO2ZON-Methode ließen sich diese Anlagen ebenfalls zu Wasserstoffproduktionsstätten umbauen.

Fazit

Die Kombination aus Abwassereinigung durch die vierte Reinigungsstufe und die Produktion von Wasserstoff kombiniert verschiedene positive Ansätze und kann einen Beitrag zur dezentralen Wasserstofferzeugung und -versorgen leisten.

Dennoch gilt es im Vorfeld zu klären, welche Investitions- und Betriebskosten für den Einsatz von PHO2Zon entstehen.

Die Kommunale Abwasserrichtlinie sieht im Moment vor, dass die Verursacher der Spurenstoffe (Hersteller von Kosmetika/ Medizinischen Produkten, etc.) für die Kosten der vierten Reinigungsstufe aufkommen. Wie dies umgesetzt werden soll und welche Kosten hierfür entstehen, muss jedoch noch geprüft werden.[7]

Ebenfalls gilt es die wirtschaftliche Verwertung von Wasserstoff zu untersuchen. Mit der Bereitstellung des Wasserstoffes muss die Abnahme und Transportinfrastruktur geklärt werden.

Dennoch kann die Produktion von Wasserstoff auf Kläranlagen kann einen Beitrag für den Wasserstoffhochlauf und der dezentralen Wasserstoffinfrastruktur leisten.

[1] Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) online verfügbar unter: https://www.bdew.de/wasser-abwasser/kommunalabwasserrichtlinie-eu-karl/faq/

[2] Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)https://www.bmluk.gv.at/themen/wasser/wasser-eu-international/kommunale-abwasserrichtlinie-beschlossen.html

[3] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik; online verfügbar unter: https://statistik.thueringen.de/presse/2024/pr_311_24.pdf

[4] Quelle: Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN)– online verfügbar unter: https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Unsere_Themen/Boden_Wasser_Luft_Laerm/Abwasser/Lageberichte_Abwasserentsorgung/Thueringer_Lagebericht_Kommunalawasser_2023_01.pdf

[5] Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) online verfügbar unter: https://www.bdew.de/wasser-abwasser/kommunalabwasserrichtlinie-eu-karl/faq/

[6] Quelle: Mitteldeutscher Rundfunk – online verfügbar unter: https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/klaeranlagen-wasser-eu-umbau-investition-100.html

[7] Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) online verfügbar unter: https://www.bdew.de/wasser-abwasser/kommunalabwasserrichtlinie-eu-karl/faq/